Lacans Psychosemiotik

Am Anfang war das Zeichen – oder, wie Lacan auch sagt, der Signifikant, der / das Bezeichnende (im Gegensatz zum Signifikat, dem Bezeichneten). Entsprechend dem zitierten Lacan’schen Ausdruck vom Universum, das die Summe aller Signifikanten ist, wäre es unsinnig, den Signifikanten mit physikalischen oder geistigen Begriffen erklären zu wollen. Wenn der Signifikant nicht nur auf etwas hinweist wie bei einer starren Information, sondern auf einen anderen Signifikanten, wird er Zeichen von Jemand, Zeichen eines Subjekts. Das signifikante Zeichen kann sich nicht mehr an ganz definitiv Bezeichnetes halten. Es braucht einen Anderen. Damit ist das Gleiche gesagt wie es Lacan mit seinem Standartsatz ‚Ein Signifikant repräsentiert ein Subjekt für einen anderen Signifikanten.‘

Das Bezeichnete bleibt sonst nämlich ein bisschen unscharf und unbestimmt, und das zwischen zwei Signifikanten eingeklemmte Subjekt weiß dann nicht so genau, wer es eigentlich ist. Mehr braucht es nicht, um das Wesentliche der Psychosemiotik und Psychoanalyse Lacans zu verstehen, und um damit kreativ, therapeutisch und z.B. auch als ‚Mensch in der Revolte‘ in eigener Identität arbeiten zu können.[1] Denn nicht die Entstehung des Lebens und nicht Gott, sondern die Bildung des Codes bzw. der Signifikanten, war und ist das Entscheidende, lässt auch S. Lem in seinem Buch ‚Also sprach Golem‘ seinen Protagonisten sagen.[2] Aber genau diese Signifikanten, die Identität vermitteln sollen, werden heutzutage immer noch diffuser oder fehlen ganz; denn sie müssen erneuert von innen her kommen und nicht von außen. Kein Psychoanalytiker kann sie vermitteln, sie muss zwischen ihm und dem Patienten aus dem Meer der Seele auftauchen

Die heutige Jugend wird mit dem Begriff einer ‚Revolte des Selbst‘ vielleicht zuerst einmal nichts so recht anfangen können. Die ‚Revolte des Selbst‘ ist für jemand, der zu sehr damit beschäftigt ist, nach außen zu gehen und Videos, Smartphones, Facebook-Kontakte und Zig andere elektronische Bereiche zu bedienen, ein dröhnendes Zeichen, ein pauschales Relikt, ein zu heftiger Signifikant, mit dem man sich nicht mehr so leicht identifizieren kann. Doch den Weg nach innen zu gehen, bevor man ihn nach außen geht, wäre das Vorderste und Wichtigste. Die psychologischen Wissenschaften allein sind kein Ausweg. Ich will dennoch die Bemerkungen, die ich zur Psychoanalyse gemacht habe, knapp zusammenzufassen und verständlicher machen. Denn wenn dann das eigentliche Verfahren, das ich anbiete, um aus dem Verstehen des Selbst eine Revolte zu machen, einleuchtender wird, kann es vielleicht doch viele Einzelne erreichen und dazu bewegen, zuerst beim eigenen Selbst zu beginnen.

„Der Status des Selbst ist äußerst prekär,“ schreibt der Psychosemiotiker K. Leferink, „er schwankt in einer extremen Weise zwischen emphatischer Bejahung (Selbstverwirklichung, man-selbst-sein, Selbst als innere Wahrheit der Person) und kritischer Distanzierung ("Furchtbares hat sich die Menschheit antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war" (Adorno und Horkheimer, 1969). Mal erscheint das Selbst als der Schatten, über den man nicht springen und die Haut, aus der man nicht heraus kann, mal als Illusion, als innerlicher Stützpunkt des allgemeinen Verblendungszusammenhangs oder als Teil des Maya, an dem festzuhalten mit Leiden verbunden ist (buddhistische Auffassung).“ [3]

Die in der Psychoanalyse verhandelten Triebe, Kräfte oder das Freud‘sche Begehren, sind also nichts rein Biologisches und auch nichts rein Literarisches, sondern haben ihren eigenen ‚selbstischen‘ Bereich. Dass die Triebe etwas ihnen Eigenes sind, hat J. Lacan verstärkt herausgestellt, indem er in dem zitierten Satz vom ‚Anspruch‘, vom Spricht, vom Schrei des kleinen Kindes, der sich vom materiellen Bedürfnis losreißt, konstatiert, wie im aufklaffenden Zwischenraum das Freud’sche Begehren, entsteht. Der Zwischenraum ist ein Leer-Raum, den die Lust an den Primärobjekten (das von mir eingangs erwähnte Φ) genauso füllen kann wie das Spricht der „jouissance“ (Ψ). Die Revolte entscheidet sich für beide. Insofern sie jedoch darüber hinausgehen will muss sie eine umfassende und einheitliche Sprache der Lieb-ido schaffen, in der Lieb-(e) und (cup)-ido vereint sind.

Anders herum gesagt, nämlich von Strahlt aus: beim Stillen blickt das Kind in die Augen der Mutter, in das, was Kohut den „Glanz im Mutterauge“ nennt. Eine grundlegende Spiegelung, ein gegenseitiger Narzissmus fasziniert von vornherein die liebende ‚Primärbeziehung‘, die so überflutend ist, dass das Kind einen Anruf danach, einen Anspruch entwickeln muss, der nie ganz befriedigt werden kann. Trotzdem „lernen wir uns im Spiegel der Augen unserer Mutter zu erkennen,“ schreibt A. Gruen.[4] D. h. der mütterliche Glanz-Blick wird zum inneren Selbst-Objekt, also zu einem gefestigten Teil unseres Selbst. Somit kann die gleichzeitig besetzte Brust zum Ersatzobjekt dieses ‚Blickes‘ bzw. Objekt des Schautriebs (Strahlt) werden, der nichts mit dem physiologischen Sehvorgang zu tun hat, sondern eben wiederum Freud’scher Trieb ist, orale Lust und nicht genießende Substanz‘,[5] „jouissance“, in der auch das Sprechen dominiert.[6] So herum gesehen kann man die ‚Revolte des Selbst‘ vielleicht besser begründen als mit dem oralen Trieb-Objekt und dessen Lust alleine. Man muss die Lust kennen, aber auch wissen, dass in ihr nichts Spricht. Die Revolte aber wird dieses Spricht vermitteln.

Ausgangsbasis sind also die libidinösen Bahnen des Strahlt / Spricht oder – wie Freud auch sagte – „konstanter Kräfte“, die er auf die zwei eingangs erwähnten (Eros-Lebens- und Todestrieb) als grundlegend reduzierte. Doch als solche muss man sie sich als erotisch-aggressive Mischung vorstellen, als, was zur Auffassung der bereits zitierten Autoren geführt hat, dass sich Freud mit der Entdeckung eines zu starken Aggressionstriebs, des Destruktions- bzw. Todestriebs, das Sublimationskonzept, nämlich dass man die Triebe auch direkt verfeinern, kultivieren und umlenken kann, verbaut hat.[7] Es kommt wie erwähnt ein gewisser Pessimismus zustande, der Φ, die libidinöse Metapher, mit hinunterreißt und damit auch Ψ wenig Chance gibt.

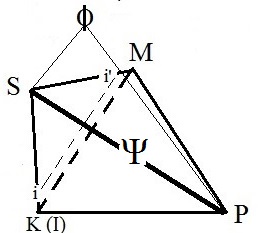

Demgegenüber liegt der Lehre Lacans mittels der Umformulierung der zwei Grundkräfte – man könnte auch sagen Signifikanten – in Schau- und Sprechtrieb, Strahlt / Spricht ein besseres Konzept zugrunde. Ich kann dies alles in der neben stehenden Abbildung anschaulich machen: es gibt einen Schnittpunkt, Kreuzungspunkt zwischen dem Imaginären, dem Narzisstischen (Strahlt) und Symbolischen, Echo-Rhetorischen (Spricht), zwischen dem einen und dem anderen Signifikanten, wie ich es schon eingangs und eben nochmals aus semiotischer Sicht erwähnt habe.

Man muss verstehen, dass sich alles Weitere in der Psychoanalyse nur in subjektbezogenen Begriffen, in Beziehungs-Relationen ausdrücken lässt. So sind die psychischen ‚Objekte‘ als Zustände des Subjekts zu begreifen, Fähigkeiten, Strebungen. Sie sind keine realen Gegebenheiten. Die neben stehende Abbildung muss man sich nun jedoch als dreidimensional vorstellen (die dicken Linien befinden sich flach am Boden, darüber erhebt sich ein Dreieck mit durchgehender dünner Linie). Man kann zuerst einmal von dem Dreieck ausgehen, das durch P (Vater), M (Mutter) und dem Kind (K) dargestellt ist. Dies ist eine noch relativ reale Konstellation, wenn sie auch bereits ein bisschen symbolisiert ist, da sie ja mit Worten beschrieben und als familiäre Grundfigur wesenhafte Signifikanten erfordert.

Man muss verstehen, dass sich alles Weitere in der Psychoanalyse nur in subjektbezogenen Begriffen, in Beziehungs-Relationen ausdrücken lässt. So sind die psychischen ‚Objekte‘ als Zustände des Subjekts zu begreifen, Fähigkeiten, Strebungen. Sie sind keine realen Gegebenheiten. Die neben stehende Abbildung muss man sich nun jedoch als dreidimensional vorstellen (die dicken Linien befinden sich flach am Boden, darüber erhebt sich ein Dreieck mit durchgehender dünner Linie). Man kann zuerst einmal von dem Dreieck ausgehen, das durch P (Vater), M (Mutter) und dem Kind (K) dargestellt ist. Dies ist eine noch relativ reale Konstellation, wenn sie auch bereits ein bisschen symbolisiert ist, da sie ja mit Worten beschrieben und als familiäre Grundfigur wesenhafte Signifikanten erfordert.

Eben deswegen ist das Ganze nun in Begriffen des Subjekts und des Signifikanten ausgedrückt, was das S auf der linken Seite oben vermitteln soll. S steht also für das Subjekt als solches, für den ganz subjektbezogenen Signifikanten, nur dass dieser vorerst eben leer ist, reiner Stützpunkt, Leer-Raum, die Null, die das Zählen im Dreieck P-M-K erst ermöglicht. S vermittelt also Signifikanz, S gehört zur Grundstruktur von M, P und K, ist aber unsichtbar, weil nicht besprochen und geklärt, aber doch wie ein stiller Bezugspunkt wirkend. Es erinnert an das Spricht eines Toten[8] und an das Kristalline des formlosen Strahlt, was Lacan in dem Ausdruck „linguistischer Kristall“ für das Unbewusste zusammengefasst hat. Kurz gesagt: es geht schließlich um die Familien-Metapher, die familiäre Geschichte M-K-S-P, die für jeden anders ausfallen kann.

Diese Signifikanz wird überlagert von dem bereits beschriebenen Φ, der sexuellen Metapher, die Mächtigkeit verleiht, die nicht Macht ist, sondern intime Stärke, erotische Mächtigkeit eben, mit der man rechnen muss oder kann. Dort liegt auch der revoltische, psychosemiotische Punkt, weil es um etwas geht, das fast die Bedeutung eines eigenen Wesens hat. Ich will jedoch vorwiegend ein Buch für Laien schreiben, die mit solchen termini technici nicht so leicht klarkommen und erinnere nochmals an Φ als der sexuellen oder libidinösen Metapher, an die psychosemiotische Grundstruktur des libidinös-unbewusst Psychischen schlechthin. Der oben zitierte Psychosemiotiker Leferink will an dieser Stelle statt von libidinöser Metapher vom Transzendenten reden.[9] Doch dies verwässert alles. Mit Begriffen wie transzendent, spirituell, übernatürlich und jenseitig wird übermäßig idealisierend auf wissenschaftlich nicht zu fassende Bereiche verwiesen. Hier ist der Sublimationsbegriff doch besser: die Triebkräfte können verfeinert werden; aber dazu braucht es nicht den Apparat der Theologen. Für Leferinks Transzendentes setze ich lieber Ψ, die Ganzheit der Psyche, das Selbst der „jouissance“, Freuds ‚desexualisierte Libido, die ich also ‚Lieb-ido‘ heiße. Ψ und Φ stellt auch die Geschichte von Psyche und Amor (Eros) dar, wie sie der italienische Maler Zucchi zwar manieristisch aber trefflich gemalt hat.

Die Göttin Aphrodite (Venus) ist eifersüchtig auf die schöne Königstochter Psyche. Sie verleitet ihren Sohn Eros dazu, Psyche mit einem Ungeheuer zu verheiraten, doch dieser verliebt sich in sie und lässt sie zu sich kommen, allerdings nur nachts im Dunklen. Psyches Schwestern aber bedrängen sie, dass ihr Liebhaber eine Schlange sei und so erscheint Psyche eines nachts mit einer Öllampe und einem Kurzschwert bewaffnet vor Eros. In Zucchis Bild ist Eros‘ Genitale von einer Blüte verdeckt, doch Psyches Blick dorthin scheint ganz klar zu sagen: ist da etwas? Für was ist es gut? Ψ, die mehr als weiblich und mit der Möglichkeit zur „jouissance“ ausgestattete Psyche, ist mehr am schönen Jüngling als solchem interessiert, während Φ sein Heil in aufdringlichen Abenteuern oder eben im Dunklen suchen muss oder – wie es im Mythos heißt – dorthin flüchtet. Erst nach langer Zeit finden die beiden wieder zusammen und heiraten: Ψ ∞ Φ, eine Lösung, die – als reine Formel (?!) – auch die Lösung für die ‚Revolte des Selbst‘ sein könnte.

Wie erwähnt steht Ψ für die Kohärenz der Signifikanten (deren Summe die Welt ausmacht) in Form einer Kette, die nicht nur von Φ, sondern auch vom Tod unterbrochen werden kann. Würde Ψ in der ‚Revolte des Selbst‘ die Lücken schließen können durch einen vollen, wissenschaftlich gesicherten und praktisch gefestigten Diskurs, wäre der letztliche Sieg gewiss. Somit kann ich argumentieren, dass die ‚Revolte des Selbst‘ der libidinösen Metapher aber auch dem Pessimismus des Todes antwortet. Sie lässt sich nicht einfach nur libidinös provozieren, sie wälzt um, entfacht neu, rollt auf, erzählt, überdenkt – alles Übersetzungen des lateinischen Wortes ‚revolvere‘. Und auch den Tod bezieht sie so in ihr Leben ein, indem es die „jouissance“ nicht stört, wenn man sie (Ψ) gewähren lässt (ich zitierte eingangs den Satz Lacans, dass es „in der Liebe immer irgendeine Wonne des Todes gibt, eines Todes jedoch, den wir uns nicht selbst auferlegen können.“[10] Φ kann nur in ‚kastrierter‘ Form genossen werden, und so können beide Φ und Ψ sich die Waage halten.

Der Psychoanalytiker geht ähnlich vor, wenn er von der ‚symbolischen Kastration‘ spricht, indem diese libidinöse Mächtigkeit nicht alles beherrschend sein kann, sondern eben eine ‚kastrierte‘ Macht ist. Das heißt, dem Begehren wohnt mehr oder weniger eine Bedrohung inne, die nicht real ist, sondern subjektbezogen. Sie verhält sich aber oft zu machtvoll, wie es auch die Sexualität mit ihren infantilen Schattenseiten tut, wo sie ebenso provoziert, doch nicht revoltiert, wie Eribon dies gerne hätte, Camus überhaupt nicht dazu kommt und Eliphas es wie Leferink ins Transzendente projizieren, wo es auf die ‚feine Art‘, auf klerikale Manier zum Verschwinden gebracht – kurz: abgetötet wird.

Wenn wir nur von der Konstellation von Vater, Mutter und Kind ausgehen, ist S also leer, wie jenseitig, wie ein noch unbesetztes Symbol, das nur still darauf verweist, dass es Mächtigkeit gibt‚ die irgendwie in der ‚Familie‘ (in Anführungszeichen, weil ja noch nicht geklärt) verteilt ist. Diese bekommt eine besondere Rolle, wenn man sich nicht nur auf äußere Figuren, auf biologische oder soziale Gestalten bezieht, sondern aufs Begehren, aufs Verlangen, aufs intime Wünschen, das eben in Φ seinen für die Psychoanalyse privilegierten Signifikanten findet. Dazu muss man sich auch das für die Psychoanalyse wichtige Dreieck S (hier signifikantes Subjekt Kind), i (dessen Ich) und i‘ (mütterliches oder kindliches Körperbild) ansehen. Hier ist alles nur imaginär, bildhaft, also auf das Strahlt bezogen, wenn auch ganz in der triebbezogenen Subjektdynamik befangen, weil das Begehren darin thront: meta-phorisch unbewusst sexuell provozierend.

Das heißt, hier – im Dreieck Subjekt-Kind, körperhaftes ‚Objekt’ i‘ und Bild des Ichs in i, können sich anfängliche Hin und Hers, Lüste und Frustrationen der ursprünglichen Mutter-Kind- Beziehung herstellen und ablaufen. Wenn man hier von etwas Sexuellen sprechen will, wie die Psychoanalyse dies tut, ist dies noch überhaupt nicht voll symbolisiert möglich, also definitiv in Worten ausdrückbar. Es sind multiple, begehrensbezogene Bilder, die sich über- und ineinander schichten, aggressiv, erotisch, alltäglich, unkoordiniert und nur beginnend, chaotisch symbolisiert.

Hilfe kommt nun von P, vom Vater, der zuerst ja anfänglich für das Kind noch gar nicht als gesondertes Wesen in Erscheinung tritt. Er ist vorerst nur eine Hintergrund-Figur unter all den anderen Figuren, die um die Mutter herum existieren. Aber irgendwie ist doch etwas vom Vatersein spürbar, gibt es ein Hintergrundwesen, das besondere, regulierende, überschauende Funktionen hat. Freud hatte diesbezüglich noch etwas rätselhaft vom „Vater der Vorzeit“ (Vater der Frühzeit des Kindes oder enigmatischer ‚Ur-Vater‘, symbolischer Vater?) gesprochen. Doch die Sache wird klarer, wenn wir jetzt das in dünner Linie über den unteren Dreiecken sich erhebender Dreieck betrachten, das durch S, P und Φ als obere Ecke gezeichnet ist. Hat nicht eigentlich P die Trumpfkarte in der Hand? Und ist die Linie bzw. das Dreieck P–Φ–S nicht die des von mir schon zitierten großen Anderen (L’Autre), des jedem innerlich eigenen Fremden, das in S–Ψ–P alleine zum Selbst des Revoltierenden werden muss? Und so stellt Φ eben die libidinöse Metapher dar, insofern sie ganz speziell die Mächtigkeit des ‚Vaters‘ in Liebesdingen, diesem in der Abbildung als P das libidinös Symbolische verwaltenden und kontrollierenden Wesens vermittelt.

An dem Märchen von Hänsel und Gretel lässt sich alles anschaulich nacherzählen. Die Kinder dieses Märchens sind noch an die Mutter fixiert, ans Süße, ans Knabbern, ans orale ‚Objekt‘ i`. Doch die Mutter besteht nicht nur aus diesem schmackhaften Teil, sie ist auch die im Knusperhäuschen versteckte hexenhaft Unbekannte. Sie will sich an das Φ heranmachen und sieht zu, ob es schon dick, reif und gut genug ist. Sie fühlt am Finger, am männlich sexuellen Symbol, ob Hänsel zugenommen hat, doch jetzt begreifen die Kinder das infantile Spiel und dass sie sich von der Mutter emanzipieren, abnabeln und die Imago der negativen Mutter auslöschen müssen. Sie müssen verstehen lernen, was ein Vater und eine Frau ist, Mann (genitales Φ) und Mutter (orales Φ) stehen in ihrer Wertigkeit dahinter.

So finden sie am Schluss zum Vater, zu P, der immer schon auf ihrer Seite gewesen war, zurück, und die Mutter steht nicht mehr in diesem Maße im Vordergrund; im Märchen ist sie schon verstorben. P vertritt in der analytischen Psychotherapie die Position des Psychoanalytikers, der den Patienten indirekt, nämlich anhand der Interpretation ihre Assoziationen, vermitteln kann, was es mit den Süchten und erotischen Wünschen auf sich hat, will man authentisch und doch auch autonom und gesichert leben können. Nun ist die Linie von S zu P und umgekehrt, die in der Abbildung besonders verstärkt und mit Ψ versehen eingezeichnet ist, zur wichtigen Beziehungslinie auf dem vorwiegend symbolischen Feld geworden. Während sich der Psychoanalytiker auf alle Punkte der Abbildung beziehen muss, ist in der durch die Analytische Psychokatharsis vermittelten Revolte des Selbst insbesondere diese Linie S-Ψ-P wichtig.

Vorher war diese Linie durch die gestrichelten Linien des imaginär-realen Feldes gehemmt und gesperrt gewesen. Die Psychoanalyse benutzt also das männlich strukturierte Sexualsymbol, mit dessen Mächtigkeitscharakter, Stärke und Phallizität die Menschen anfänglich identifiziert sind, um die Erwachsenenverhältnisse zu klären und so die Triebe und deren ‚Objekte‘ reifere Wege gehen zu lassen. Doch so gut diese Theorien sind, in der Praxis gelingt es der Psychoanalyse meist nicht so spektakulär zum Ziel zu kommen. Man kann sich daher fragen, warum Freud die Psychoanalyse um den ‚toten Vater‘ (den erwähnten Mord am Vater) herum aufgebaut hat. Er hätte seine Thesen auch um die ‚reiche Frau‘ herum konzipieren können.

Die ‚reiche Frau‘ ist die, die – wie Lacan sagt – „alle wäre“, d. h. in allem und auch in Φ unkastriert reüssieren würde. Sie ist im Gegensatz zum ‚toten Vater‘ lebendig, es hat sie allerdings wohl noch nie jemand gesehen. Lacan konstatierte daher, dass „Gott die zu alle gemachte Frau ist“, also ein Universalgenie in der Liebe, die Königin der ‚Lieb-ido‘, die eben genauso wenig sichtbar ist wie der ‚spiritus purus‘, der göttliche Geist der Theologen. Doch eine Lebendigkeit besteht, auch wenn sie nicht rein biologisch ist. Sie ist „jouissance“, jeder kann sie in sich lebendig machen, denn nur so lebt sie. Der bekannte Mythenforscher R. von Ranke Graves gestand einmal, dass für ihn die „weiße Göttin“ zum obersten Prinzip geworden ist. Es handelt sich wohl um das gleiche Wesen wie die ‚reiche Frau‘. Wie er allerdings mit ihr umgeht, bleibt rätselhaft. Sieht er sie manchmal? Phantasmatisch?

Denn um sie wirklich lebendig zu machen, bräuchte es eine ‚Revolte des Selbst‘, das ja nunmehr genauer positioniert werden kann, nämlich im unbewussten Anderen, in der ‚reichen Frau‘, in der „jouissance“, die Spricht. Dieses, diese oder dieser Andere (L’Autre), worauf ich schon hingewiesen habe,ist Ort der symbolischen Ordnung, ist wie Gott und Teufel ein Ort unbewusster Botschaften, „Schatzhaus der Signifikanten“ wie Lacan betont. Darin kommt das Weibliche (die Frau) genauso zum Zug, wenn auch nur als weltliche und nicht als „zu alle gemachte“ Frau. Es muss davon allerdings im ‚Namen des Vaters‘, im Namen der Wissenschaft, gesprochen werden. Nur dann wirkt man im ausgeweiteten Symbolischen, wo das Ich schließlich erkennen kann, dass noch andere ‚Objekte‘ in einem schlummern, die ins Subjekt zu integrieren sind oder wo K sich in I, im Ich-Ideal,[11] dem Väterlichen Wort wenigstens annähert (Linie I – P). Selbst Vater geworden wird es in S-P sprechen und in der Revolte schließlich in S-Ψ-P.

Dazu muss man wohl über den üblichen väterlichen Diskurs hinausgehen und die Revolte lieben. Lacan sagt, dass der beste Regulator des Begehrens die Liebe zum Vater ist. Diese Aussage bezieht sich auf den Vater im allgemeinen, im üblichen Sinn. Aber die Liebe zur ‚Revolte des Selbst‘ trägt darüber hinaus zu einem erweiterten väterlichen Diskurs, zum Diskurs von S-Ψ-P, wo die Signifikanten in klarer Kohärenz zusammen stehen. Mehr zum Theoretischen und Abstrakten zu sagen macht keinen Sinn.

Denn „grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum“, wie es Goethe seinen Mephisto zum jungen Adepten sagen lässt, der in der ‚Schülerszene‘ glaubt sich an den bekanntermaßen gelehrten Faust zu wenden und schon dadurch selbst gelehrt zu werden. Wichtig scheint mir nur, dass man im Narzisstischen, in der totalen Spiegelungsszene (Strahlt) der Figur M–Φ–K (I) und im Rhetorischen, im Wort-Machen (Spricht) der Linie S–Ψ–P die ‚Revolte des Selbst‘ aus eigener Initiative lostreten kann und muss.[12] Man kann bis kurz vors Ziel geführt werden, aber den entscheidenden letzten Sprung muss man dann selber machen.

[1] Dieser Artikel ist z. T. meinem Buch ‚Die Revolte des Selbst‘ entnommen, so dass darauf Bezug genommen wird.

[2] Lem, S., Also sprach Golem, Suhrkamp (1986)

[3] Leferink, K., - Psychosemiotik – ein Ansatz zur Kritik der Identität, e-journal Philosophie der Psychologie (01.03.2008)

[4] Gruen, A., Der Verrat am Selbst, dtv (2016) S. 18

[5] Die Substanzenlehre besteht in der ‚ausgedehnten Substanz‘, wie sie von Aristoteles zuerst formuliert wurde (Materielles, Seins-Bezogenes), sodann mit Descartes in der ‚denkende Substanz‘ („Ich bin ein denkendes Ding“) und schließlich in Freuds ‚genießender Substanz‘, der Libido, die keine Energie ist, welche an die Konstanz einer Ziffer gebunden ist, an eine wohldefinierte Numerik, was für das Seelische nicht zutreffen kann.

[6] Die zweite Übung der Analytischen Psychokatharsis wird sich damit gesondert beschäftigen und besser verständlich machen, warum und wie die „jouissance“ mit dem Spricht zusammenhängt.

[7] Goebel, E., Jenseits des Unbehagens, transcript (2009) S. 10 - 14

[8] Für Lacan war der Psychoanalytiker ein „sprechender Niemand“ oder einer, der „mit der Stimme eines Toten“ reden sollte. Auch sollte er ein „leerer Spiegel“ sein, also einer, in dem noch niemand drin ist. Mit dieser Spiegelung und der Stimme einer Art von Jenseitigem, Transzendentem bringt er nichts von sich persönlich in das gemeinsame Gespräch ein. Er muss also im Gegensatz zu den Ethnopsychoanalytikern völlig abstinent, cool, neutral bleiben, spiegelnd, aber ohne Inhalt. Doch in der Realität gelingt dies meist nicht so gut wie es sich anhört.

[9] Leferink, K., - Psychosemiotik – ein Ansatz zur Kritik der Identität, e-journal Philosophie der Psychologie, 01.03.2008, S. 12

[10] Lacan, J., Die Übertragung, Seminar VIII, Sitzung vom 15.5.61. Damit ist gemeint, dass der Tod nicht unbedingt tödlich erfasst werden muss, auch wenn man nicht an ein Leben nach dem Tode glaubt. Doch es existiert ein Leben in jedem Sterben, das – um Mitscherlich zu paraphrasieren – glücklich macht.

[11] Lacan bezeichnet das Ich-Ideal als eine Metapher.

[12] Vor allem der Psychoanalytiker B. Grunberger hat in seinem Buch ‚Narziss und Anubis‘, Verlag Int. Psychoanalyse (1988) einen primären Narzissmus auch als positive Kraft herausgestellt.