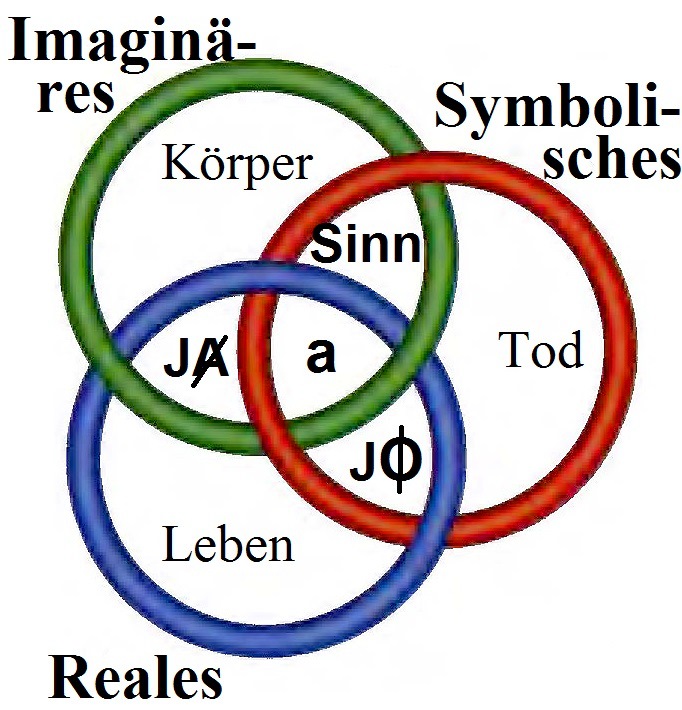

Bekanntlich unterscheidet Lacan in seinen Seminaren des Imaginäre, Symbolische und Reale als grundlegende Dreiheit. Realisiert wird für ihn z. B. in der Religion das Symbolische desjenigen Imaginären, das Freud die geistige Illusion des Gottesglaubens nannte. Lacan schreibt dies daher RSI. Für die Psychoanalyse dagegen gilt das SRI, denn dort wird das Reale imaginär symbolisiert. Denn der Analytiker und sein Klinet sitzen sich anfänglich ohne direkt verbildliches Symbol, ohne gesichertes Wort gegenübner und halten sich somit an das Imaginäre, an die Bilder, die das erste Zusammentrfennen dartsellen. Die nebenstehende Abbildung kann das

Gesagte anschaulich zeigen. Man sieht hier, dass das Reale jedoch selbst eine Dreiheit aufweist, nämlich „das Genießen, den Körper und den Tod, insofern sie verknotet sind, insofern sie wohlgemerkt einzig durch diese unverifizierbare Sackgasse des Geschlechts miteinander verknotet sind.“[1] In dieser Aussage ist alles enthalten. Denn – so sagt Lacan auch – dass das „Genießen das des Körpers als solchem“ ist, insofern dieser sich mit dem Tod konfrontiert sieht. Man kann dies am besten durch das Verständnis von Meditation begreifen. Denn ein gewisses Sterben des Körpers stellt etwas ganz Zentrales in jeder Meditation dar. Man zieht sich extrem weit zurück, so weit als sei man nicht mehr da. Nur so ist es möglich an das Reale des Genießens heran zu kommen, das mit Körper und Tod verbunden ist.

Zuerst existiert also der meditative Rückzug ins Unbewusste, hin zum Anderen von uns selbst. Man spürt den Körper nicht mehr, er fühlt sich zunehmend wie taub an. Gehalten durch Formulierungen, die ich in meinem Verfahren der Analytischen Psychokatharsis verwende, kommt das Bildhafte, das Strahlt des Körpers, das eine Spiegelung ist, ins Spiel. Mit dieser Spiegelung, die wie eine Lumineszenz oder Phosphoreszenz nun das autochthon zu nennende Genießen beginnen lässt, bekommt der meditative Vorgang auch den Charakter des Sterbens, des Getrenntseins vom Herkömmlichen und Alltäglichen. Wenn Lacan hier sagt, dass dies mit der „unverifizierbaren Sackgasse“ der Geschlechterliebe zu tun hat, so deswegen, weil die Meditation nun auch auf die Seite des Spricht kippen kann und auch soll: denn nur von da aus kann klar werden, was hier nicht verifizierbar ist, was üblicherweise, nicht ausgesprochen und eingestanden wird.

In meinen Beispielen sogenannter Pass-Worte, die in meinem Verfahren der Analytischen Psychokatharsis eine große Rolle spielen wird deutlich, dass das dort so bezeichnete Spricht (insbesondere das Es Spricht im Unbewussten, wie Lacan argumentiert) hier ein Sagen ist, ein ereignishaftes Sagen, denn es taucht wie unvorhergesehen, wie plötzlich aus dem Unbewussten auf. Der Literaturwissenschaftler K. H. Bohrer schrieb dem ‚Plötzlichen‘ generell eine wesentliche Funktion in seinem Leben und seinen Erkenntnissen zu.[2] Und so gilt für das Spricht des Unbewussten, dass es auch etwas mit Liebe zu tun hat, wenn auch wohl gerade nicht mit der Geschlechterliebe, für die es keinen logischen Ausdruck gibt, keine Wahrheit. Denn so Lacan weiter: „Ein Sagen als Ereignis, nichts mehr als das kennzeichnet die Liebe: ein makelloses Sagen!“[3]

Ein Sagen „sans bavures“, ein Sagen ohne Unsauberkeiten, ohne Kratzer, ja, das wäre es, was man ständig gut gebrauchen könnte. So etwas ist die Liebe, und es sind nicht die überromantisierten Gefühle, nicht die einem Gott unterstellte Gnade und nicht das Genießen des Körpers des anderen (geschrieben mit kleinem a, dem anderen meinesgleichen, dem anderen auf meiner Ebene), die dazu passen. Die Liebe ist das Genießen des Anderen (groß geschrieben), das autochthone Genießen, bei dessen Kommunikation es jedoch sehr auf das Makelose des Sagens ankommt. In dem von mir inaugurierten Verfahren der Analytischen Psychokatharsis wird es in einer ersten Übung um das Genießen gehen und dann in der Folge eben um das ereignishafte Sagen, ohne Kratzer, die Pass-Worte.

Solch ein Pass-Wort erfuhr ich selbst vor längerer Zeit einmal in der Meditation. Es lautete wie ein Spruch, wie ein Name: ‚Hans Oberlohn‘. Eigenartig, und doch fand ich ihn sogleich sehr zutreffend. Einerseits nämlich suche ich zwar nicht den materiellen, aber doch den geistigen, wissenschaftlichen, den ein wenig weiter oben angesiedelten Lohn meiner Arbeit. Andererseits klang das Wort ‚Hans Oberlohn‘ spöttisch, sarkastisch und schnippisch. Ein Hans ohne Lohn, Oberlehrer, Schulmeister, voll Hohn, Obersatire oder gar Lohengrin fiel mir ein, alles wenig schmeichelhaft. Ich war wie der bekannte ‚Hans ohne Land‘, der englische König aus dem 12. Jahrhundert, zwar nicht ganz ohne Lohn, aber vielleicht doch zu sehr hinter einer besseren Entlohnung her.

Aber klar, ich sollte es mit einer Stufe weiter unten versuchen, dann bekäme ich den mir zustehenden Lohn der schreibenden Mittelschicht. Immerhin scheint mir doch deutlich zu sein, dass diese Sprüche aus dem Unbewussten, die ich also Pass-Worte nenne, weil sie so sehr die eigene Identität betreffen, recht originell sind. Vielleicht würde ein phantasiebegabter Dichter auf solche Äußerungen kommen, aber selbst dann bewirkt ein derartiges Identitätswort einfach mehr, als die einfallsreichste Poesie. Das mit dem ‚Hans Oberlohn‘ kam einfach aus dem Eigenen, wenn auch eigenem Anderen, dem groß zu schreibendem A in einem selbst, und genau dies ist ein ereignishaftes Sagen, wenn dies vielleicht auch noch nicht ganz makellos ist. Doch mit den Deutungen, die ich mir ohne weiteres davon geben konnte, verlor es seine Unklarheit, seine Kratzer, und deswegen handelt es sich dabei um Liebe, ‚vollständige Liebe‘ wie Lacan auch sagt, denn an ihr fehlt nichts mehr.

Die Psychoanalytikerin M. Mitscherlich nannte ihr letztes Buch „Eine Liebe zu sich selbst, die glücklich macht“. Das klingt ein bisschen narzisstisch. Sie hätte vielleicht besser geschrieben: „Eine Liebe zu sich als Anderen . .“ oder „Eine Liebe zur eigenen Singularität . . “, denn das ermöglicht die Liebe ‚vollständig‘ zu machen, indem sie auch alles andere und alle anderen einschließt und sich dem autochthonen Genießen öffnet. Als ereignishaftes Sagen, als Sagen „sans bavures“, ohne Kratzer. Es mag erstaunlich klingen, dass die Liebe von Lacan so ganz anders eingestuft und charakterisiert wird, als es üblicherweise geschieht. Schon früher neigten manche Schriftstellerinnen dazu die Liebe als das „größte Verbrechen“ darzustellen, was man auch in einem Film vergegenwärtigt hat (L'amour est un crime parfait, 2013). Meistens jedoch wird sie als das Wundervollste beschrieben. Das kann und muss man auch so lassen, denn es schließt ja nicht aus, dass es noch zu dem Sagen „sans bavures“ kommt, das so entscheidend für die Liebe ist.