Siri Hustvedt ist bekannt für ihre phantasievollen Ro-mane, die oft mit Hinweisen auf Neurowissenschaft, Psychiatrie, Philosophie und Psychologie reichlich un-termauert sind. In ihren Büchern kommt sie meist auch selber vor und viele Gestalten aus ihrer Herkunftsfamilie spielen wichtige Rollen. In dem Buch ‚Die Leiden eines Amerikaners‘ ist ihr alter ego nicht nur Eric, ein Psychi-ater, mittels dessen Menschlichkeit und Fachwissen sie alle ihre Kenntnisse anwenden und den vielen gestörten Menschen, für die sich stets interessiert, Raum geben kann. Auch in anderen Figuren spiegelt Siri Hustvedt sich und ihren Vater, dessen Originaltagebuch sie als wichtigen und interessanten Nachlass von Erics Vater verwendet. Viel Neurotisches, Seltsames und Geheim-nisvolles passiert in diesem Buch und machen es span-nend.

Anders, aber auf dem gleichen vielschichtigen Niveau, verfährt sie in ihrem allerneuesten Buch ‚Wenn Gefühle auf Worte treffen‘. Auch hier spart sie nicht mit ihrer ungeheuren Belesenheit und ihrem Wissenschaftsan-spruch, wobei sie oft vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Sie wird von der ihr ganz seelenverwandten Elisabeth Bronfen interviewt, die genau die guten Fra-gen stellt, auf die Siri Hustvedt das Universum ihrer weit reichende Gedankenvielfalt zum Ausdruck bringen kann. Denn Bronfen hat darüber philosophiert, was der Schriftsteller E. Allen Poe im Jahr 1846 verkündete: „Der Tod einer schönen Frau ist ohne jeden Zweifel das poetischste Thema auf der Erde.“ Kurios! Bronfen weitet diese Aussage fast bis zur nekrophilen ‚schönen weiblichen Leiche‘ hin aus. Ganz so hintergründig geht es in Siri Hustvedts poly-szientistischen und autobio-graphischen Aussagen nicht, wie überhaupt in allen ihren Romanen drehen sie sich entscheidend um die Beziehung zwischen Mann und Frau, wo sie eine vor-wiegend feministische Haltung einnimmt und viel um die Beziehungen ihrer Figuren aus neuropsychologischer Hinsicht diskutiert.

So sagte in einem anderen Interview: „Für eine Frau ist es sehr wichtig, Männlichkeit in sich wie in anderen zu entdecken. Für den Mann gilt das spiegelbildlich auch. Wir müssen alle Aspekte in uns integrieren, um voll-ständige Wesen zu sein“. Das klingt einfach, wenn auch gleichzeitig ein bisschen pauschal. Denn wenn man alle weiblichen und männlichen Aspekte in sich vereint, ist man dann – wie sie woanders einmal sagt – androgyn (oder in moderner Ausdrucksweise: postgen-der)? Klingt das nicht zu wenig differenziert, zu en bloc, zu verallgemeinernd? Freilich hat Siri Hustvedt noch detailliertere Angaben zum Thema Mann/Frau gemacht; ich werde auf die vielen literarischen und fachlichen Schilderungen und Theorien noch zurückkommen.

Demgegenüber kommen Lacans Aussagen hinsichtlich des gleichen Problems, nämlich der Beziehungen von Frau und Mann als recht kompliziert, als zu schwierig und zu vertrackt, zum Interessenten und Leser herüber, obwohl er hundert Mal in seinem Werk darauf hinweist, dass das Geschlechtsverhältnis Mann/Frau gar nicht existiert. Es ist nicht wirklich logisch, klar differenziert, definitiv, klar symbolisch fest zu legen und daher exis-tenziell nicht fassbar. Es geschieht, es treibt um und man kann auch davon reden, doch sagt man damit nichts, verifiziert nichts und etabliert keine fundierte saga, kein wesentliches Werk menschlicher Kultur oder Wissenschaft. Das Geschlechtsverhältnis bleibt so ein unvollendetes Stück Theatralik.

Nun sei Lacan nicht zu verstehen ist das Resümee vieler Leser seiner Seminare, und oft sind auch Psychoanalyti-ker dabei, die dies sagen. Die Sprache, die bei Lacan eine so zentrale Rolle einnimmt, so argumentieren sie, sei nicht das Unbewusste. Das sei nur ein Aspekt. Aber Lacan hat ja auch etwas ganz anderes behauptet. Er sagte, das Unbewusste sei strukturiert, sei aufgebaut w i e eine Sprache, wie die Sprache des von mir schon zi-tierten Bild-Wort-Wirklichen, wobei der Wortanteil (das Es Spricht) Lacans ‚L’Autre, die Verinnerlichung all der bedeutenden Anderen darstellt (Eltern, Erzieher, Lehrer, Vorgesetzte, Psychoanalytiker etc.), und zwar nicht nur in Form eines Pflicht- oder Überichs, sondern auch in Form vielschichtiger innerseelischer ‚Objekte‘, bis hin-unter zu jenem Widerhall, Echodiskurs, der anders ist, aber auch sprechend, was einer Einheit des Seelischen Schwierigkeiten bereitet, aber sie auch möglich macht. Dies gilt vor allem auch für die ersten Körperspiegelun-gen, die allererste Ichbildung, das Bild- und Blick-Wirkliche und ihre Kombination mit dem Wort-Wirklichen.

Gerade diese Einheit ist auf dem Feld Mann/Frau, männlich/weiblich nämlich besonders schwer auszu-machen. Siri Hustvedt bearbeitet es in ihren Büchern trotzdem mit obsessionellem Ehrgeiz, es ist fast ihr aus-schließliches Thema, Genre und Ziel, und zweifellos belegt sie auf diese Weise ebenfalls so etwas wie die Unmöglichkeit des Geschlechtsverhältnisses. Meist ste-hen in ihren Romanen grobe, ungebildete und sexisti-sche Männer den künstlerischen und manchmal auch leicht versponnenen Frauen gegenüber, was jede ‚Zwi-schenheit‘ – wie sie es nennt – zerstört bzw. geradezu brutal vernichtet. Denn auch sie weiß, dass das Ge-schlechtsverhältnis literarisch, aber auch wissenschaft-lich nicht so leicht zu eruieren ist, und versucht es so mit eigens erstellten oder hermeneutischen Begriffen.

Lacan dagegen spielt gerne auf die Psychoanalyse als ‚logischer Praxis‘, auf Mathematik und Topologie als Gipfel der Weisheit an und drückt sich oft so umwun-den aus, dass es dem Ganzen oft den Charakter des recht Komplizierten gibt. Zu Mann und Frau z. B. sagt er jedoch ganz einfache Dinge. Die Frau, meint er hin-sichtlich der Beziehung zum Mann beispielsweise, ist nicht nur sein ‚alter ego‘, sondern auch mehr Spielma-cherin der Beziehung und mehr Potenzsymbol als er selbst. Sie i s t Φ (griechisch Phi), ‚phallisches Sym-bol‘, erotische Metapher, Heraldik der Lust, Primat des Geschlechtsverhältnisses, während er nur Φ h a t, un-verhältnismäßig stark und vielleicht besser kleinge-schrieben, was wohl eine Anspielung auf den kleinen Unterschied ist, der so gesehen ja nun wirklich besteht, wenn auch gerade im Phallischen beide Geschlechter gleich partizipieren.

„Die Frau ist das Symptom des Mannes“, schreibt Lacan weiterhin, „denn sie ist die Stunde der Wahrheit für ihn“. Für den Psychoanalytiker steckt nämlich im Symptom psychischer Krankheiten eine versteckte, aber doch sehr zutreffende Wahrheit. Diese ist oft so weit und so tief verdrängt, dass man sie gar nicht mehr ent-decken kann. Bezüglich der Wahrheit selbst im generel-len Sinne geht es also – wie so oft – vorwiegend um die Beziehung zwischen Mann und Frau, und die Männer sind dabei die besseren Verdränger und Unterdrücker. So sei es für den Mann – wie Lacan weiter bemerkt – leich-ter auf der Ebene der Rivalität mit einem Feind konfron-tiert als mit der Frau konfrontiert zu sein, was gut dazu passt, dass er in der Beziehung zu ihr eben mehr an Verständnis und Wissen unterschlägt. Der Mann meint, dass ein männliches Rededuell, eine vom Männlichen dominierte Diskussion, ein kämpferischer Mann-zu-Mann-Austausch, interessanter – wenn auch schmerz-hafter – ist, als ein Dialog mit einer Frau, die die Dinge gefühlvoll wahrnimmt, vielschichtig diskutiert, von der er aber glaubt, dass man mit ihr nicht streiten kann und daher nicht fortschreitet.

Insofern die Frau die Stütze dieser Wahrheit ist, gilt auch, so Lacan, „dass es im Verhältnis des Mannes zur Frau nur Schein gibt. . . . aber wenn es darum geht, etwas zu verstehen, nämlich dass man, wenn man die Wahrheit eines Mannes haben will, man gut daran tun würde, zu wissen, wer seine Frau ist, ich meine hier seine Ehefrau, und warum nicht? Das ist der einzige Ort, wo das einen Sinn hat, was jemand aus meiner Umgebung einmal die ‚Personenwaage‘ genannt hat. Um eine Person zu gewichten, gibt es nichts Besseres, als seine Frau zu ‚wiegen‘ – wenn es um den Mann geht“.1 Menetekel – ‚gewogen und zu leicht befunden‘? Gewogen und gefunden, wer er ist?

Na ja, da bleibt noch vieles unklar. Besser ist vielleicht, wenn ich auf Lacans Seminar XIX (Comte rendu vom 9. 2. 1973) verweise, wo er diesen seltsamen Ausspruch über das gemacht hat, „was es vom EIN gibt“ (auch verkürzt Yad’lun geschrieben), selbst wenn er damit noch weniger zu verstehen war. Lacan beharrt darauf, dass man, um mit dem Zählen zu beginnen, nicht mit der Eins (altgriechisch μόνος, monos) beginnen kann, eher noch mit EIN (ἕν, hen, diesem umfassenderen Einsbegriff). Letztlich muss man aber – wie ja auch die heutige Mengenlehre gezeigt hat – mit der Vielheit an-fangen, also mindestens mit der Drei, um so erst in Rückschritten auf das zu kommen, ‚was es vom EIN gibt‘. L’Un, EIN, wird substantiviert, und dadurch kann vermieden werden, dass man einfach sagt: „Es gibt EIN“. Denn das „Es gibt“ würde dem EIN eine Ontolo-gie, ein unmittelbares Sein, eine feste Existenz zuwei-sen.

Doch gerade das soll vermieden werden. EIN muss jeder Einzelne für sich, in sich und durch sich (also subjekt-bezogen) begründen. Liegt es vielleicht daran, dass Siri Hustvedt keine endgültige Lösung für die Frau/Mann-Beziehung, für das Geschlechtsverhältnis, findet, weil sie bei der Zwei verharrt? Bei Mann und Frau, bei nor-mal und neurotisch, bei gebildet und ungebildet, alles Dichotomien, die sie verwendet. Siri Hustvedt ist äu-ßerst belesen, informiert, gebildet, aber manchmal ver-wendet sie das auch als Waffe. Nein, sie zitiert ja reich-lich Wissenschaftler, Neurologen, Psychiater, Philoso-phen in Zusammenhängen, die noch nicht bekannt sind, und hier ist sie also auch wirklich Forscherin, Entdecke-rin, Enthüllungsplattform, wo die reine Mathematik keine solch große Rolle spielt. Aber vielleicht würde ihr diese doch helfen?

Trotzdem, warum die Drei? Anlässlich eines Besuches im Londoner Zoo, wo der Löwe von drei Löwinnen um-ringt war, ging es Lacan zwar wieder um Mathematik, aber es handelte sich um eine Mathematik des Eros, also um das, worum auch Siri Hustvedts Schreiben kreist. Doch dieser umringte, umschwärmte, von Amor um-garnte Löwe – so Lacans Kommentar – könne gar nicht bis drei zählen, worauf empörte Zuhörer protestierten. Der Löwe würde genau wissen, dass er drei Liebhabe-rinnen habe. Doch im rein arithmetischen Sinn hatte Lacan recht. Der Löwe zählt nicht, er summiert nicht, er hat keine ‚Beziehnis‘ zur Drei, zu Dreiheit. Für ihn sind drei einfach mehrere, viele, mehrere der gleichen Art und anscheinend genügend. Etwas anderes braucht es nicht. Der Löwe hat keinen Sexualstolz, er weiß nichts von den Freudschen „phallischen Phase“, wo man mit einer Zahl reüssieren muss, weil man mit Φ punkten kann.

Aber selbst wenn man mit der Menge oder eben mit der Drei anfängt, warum ist sie dann nicht die, die aus dreimal Eins besteht, warum spricht Lacan nicht von der Eins oder vom Einen, vom Unteilbaren und multi-pliziert es, sondern redet in seltsamer Weise davon, „was es vom EIN gibt“. „Es gibt EIN“, könne man also nicht sagen, wie ich erwähnte, denn damit lege man sich fest. Die Sache hat mit dem zu tun, was Lacan die Einswis-senschaft nennt, wo es also um den umfassenderen Be-griff geht, und was er diesbezüglich von Platons Parmenides gelesen hat. „L’UN“, EIN, ‚ex-sistiert‘ äu-ßerstenfalls, d. h. es ‚sistiert‘ (beharrt) von ‚ex‘ (von außen her). Ontisch geben tut es EIN eben nicht (wenn ich das so noch blöder sagen darf, als es Lacan vorgibt.).

Es klingt zwar so ein bisschen nach dem Transzenden-ten, aber Lacan will Philosophie vermeiden, er will Es, das Freudsche Es, das Subjekt, sich selbst sagen lassen. Ex-Sistieren ist also etwas anderes als existieren. Bei Lacan kommt diese Feststellung vor allem daher, dass es wie betont kein Geschlechtsverhältnis gibt, sich also von der Relation, der Beziehung der Geschlechter Mann und Frau, nichts aussagen, verifizieren, definieren oder – wie er in diesem compte rendu auch sagt – quantifizie-ren lässt. Man bekommt EIN, das Gemeinsame oder Übergeordnete oder das XY der Geschlechter nicht zu fassen, auch und speziell gerade dann nicht, wenn sie sich verEINen wollen. Vereinfacht gesagt, die Ge-schlechter taumeln umeinander herum und finden EIN eben nicht da, wo das Leben wirklich spielt, und so bleibt es bei dem schon vorhin genannten Schein, in dem Mann und Frau spezielle Wege gehen.

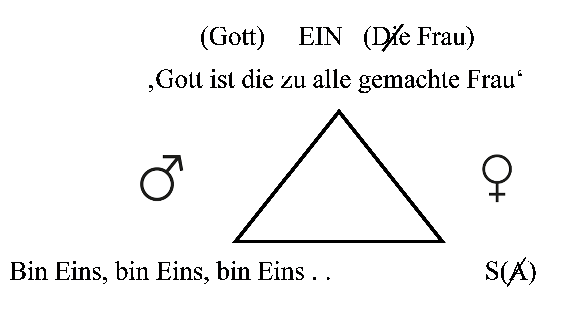

Das ist nun wirklich nichts ganz Neues. Lediglich die Betonung darauf, dass das sexuelle Verhältnis gar keine richtige Existenz hat, weil es immer daneben geht, weil der Mann immer zu früh kommt und im entscheidenden Augenblick nicht mehr weiter weiß, ist wohl noch nicht so definitiv geäußert worden. All das heißt nicht, dass es Sex nicht gibt, es gibt Begegnungen, Geschehnisse, all das, was ständig in den modernen Romanen steht, aber logisch Aussagbares, konkret Unumstößliches, gibt es nicht. In der obigen ziemlich seltsamen Dreiecks-Abbil-dung ist all dies zu sehen. Ganz oben steht EIN, das ich links mit (Gott) und rechts davon mit (Die Frau) be-schrieben habe. Darunter der Satz Lacans: „Gott ist die zur alle gemachte Frau“. Die Sache wird klarer, wenn man die beiden unteren Ecken des Dreiecks betrachtet.

All das heißt nicht, dass es Sex nicht gibt, es gibt Begegnungen, Geschehnisse, all das, was ständig in den modernen Romanen steht, aber logisch Aussagbares, konkret Unumstößliches, gibt es nicht. In der obigen ziemlich seltsamen Dreiecks-Abbil-dung ist all dies zu sehen. Ganz oben steht EIN, das ich links mit (Gott) und rechts davon mit (Die Frau) be-schrieben habe. Darunter der Satz Lacans: „Gott ist die zur alle gemachte Frau“. Die Sache wird klarer, wenn man die beiden unteren Ecken des Dreiecks betrachtet.

Links unten der Mann, der das Sprechen durch „beton-tes Wiederholen“ von Lauten ins Leben gerufen hat, jedoch in dem Sinne, vorwiegend von sich zu spre-chen. ‚Bin Eins, bin Herr, bin Eins, bin . . so wie es auch Robinson Crusoe getan hat, als er auf seiner ein-samen Insel den Indianer fand und bekanntlich zu ihm sagte: „Ich Herr, du Freitag“. Schließlich musste er ja irgendetwas sagen, und dann eben gleich so etwas, was die Verhältnisse klärt. Diese Imperativsprache ist wohl eine männliche Erfindung. Dazu hat auch der Philosoph G. F. Hegel mit seiner Dialektik über Herr und Knecht einen Beitrag verfasst, der darauf hinauslief, dass der Herr zuerst einmal auf gewisse Lüste verzichtet hat, selbst wenn er sich damit dem Tod durch Lustlosigkeit auslieferte. Der Knecht dagegen will auf nichts verzich-ten, aber er muss dafür natürlich auf den endgültigen Tod des Herrn warten, um so zu dessen Besitztümern zu gelangen.

Es ist klar, dass der Mann mit dieser sturen Wiederho-lung der Eins und der Betonung seines Herrseins, mit dem unendlichen Abzählen der Zahl, nie die Größe und Höhe dessen, „was es vom EIN gibt“ erreicht. Er zählt sich nur selbst zum Tode. Doch auf Seiten der Frau ist es auch nicht viel besser. In Lacanscher Formulierung strebt sie an, der Signifikant des quergestrichenen Ande-ren zu sein, A, des großen, hohen, wirklichen Anderen, den es aber – wie oben gesagt und in psychoanalytischer Sprache weiter ausgedrückt – nur kastriert (daher quer-gestrichen geschrieben), blockiert, gehemmt, gibt. Denn sonst wäre er ja der/das, was man als Gott bezeichnet hat, als den All-Einen, der über allem thront, kurz das, was man bisher immer mehr oder weniger mythisch erzählt hat: der theologische Mythos also dessen, „was es vom EIN gibt“, der Monotheismus als simples State-ment.

Immerhin steht die Frau, die ja schon bei Thomas von Aquin das „Abbild Gottes“ war (während der Mann sein Sprachrohr darstellte), dem Platz ganz oben rechts nahe. Nur ist sie eben nicht d i e Frau, die, die alle Frauen repräsentiert (weshalb das Die quergestrichen ist), son-dern eine Frau, die eine. Darum geht es nämlich über-haupt in der Problematik des Ödipuskomplexes und auch der des Ur-Alpha-Mannes in der Frühzeit der Menschheit (insofern dies alles mit der Beziehung Mann / Frau in der Psychoanalyse zu tun hat, wo die Maßein-heit des Genießens zuerst einmal männlich ist).

Der Ur-Alpha-Mann ist laut Freud nämlich der, der es genießt alle Frauen zu besitzen (d. h. wohl glaubt, sie zu besitzen, doch das ist hier nicht so wichtig), und die Söhne, die Jungmänner, bringen ihn deswegen eines Tages um, wobei sie aus Schuldgefühlen und Reue ihn später zu einem Gott erhöhten. Nicht die Frauen, son-dern der Vater/Sohn-Konflikt stiftet hier die Maßeinheit, mit der – unbewusst – gezählt wird. Es handelt sich um den gleichen seelischen Mechanismus wie beim Mythos von Ödipus, der den Vater umbringt, um schließlich d i e zu erobern, die alle Frauen zu repräsentieren scheint, Iokaste nämlich (sie ist Mutter, Geliebte, Milliardärin, femme fatal, Fee, und dazu sogar noch Königin, kurz alles, was diesbezüglich denkbar ist).

Nur gibt es sie nicht so unmittelbar, d. h. auch sie ‚sis-tiert ex‘, außerhalb, was Ödipus letztendlich einsehen muss und sich zum Schluss, sich selbst blendend, ins Schattenreich (auf Kolonos) verbannt. Fazit von all dem: wenn Gott der wäre, den man ihm unterstellt EIN zu sein, wäre er – psychoanalytisch gesprochen (und um das geht es ja hier) – diese virtuelle Figur der alle Frauen repräsentierenden Frau. Er wäre die nach männlichen Maßeinheiten „zur alle gemachte Frau“, also der, der sie alle in sich auszudrücken verstünde. Doch da das nicht funktioniert, ist es besser bei dem zu bleiben, „was es vom EIN gibt“, eine neue Mathematik eben, in der nie-mand mehr sich durchs Wiederholen der simplen Eins aufmandeln kann, noch den Traum vom vollständigen Anderen träumt, der Gott wäre. Vorerst bleibt alles, um was es beim Genießen geht, bei der männlichen Maß-einheit, da die weibliche schwerer zu bestimmen ist.

Zu sagen, dass also Gott eigentlich eine Göttin ist, macht die Sache nicht besser, denn sie wäre dann eben wirklich die, die alle Frauen repräsentiert, und das ist grenzwertig, nicht zu definieren, nicht zu „quantifizie-ren“ wie Lacan meint und wie es in der Wissenschaft notwendig ist. Eine bessere Definition hat deswegen der Religionsphilosoph R. Spaemann geliefert. Er sagte, Gott sei ein „unsterbliches Gerücht“. Das war nicht negativ gemeint, denn Spaemann ist strenger Katholik. Aber seine Definition trifft den Nagel auf den Kopf. Von Gott wird immer geredet werden, auch wenn er real nicht zu fassen ist. Eine Göttin dagegen ist kein Ge-rücht, ihr könnte man analog zu Thomas von Aquin sagen, dass sie eine lebendige Vision ist, die zwar ster-ben, dafür aber als Vision so aufdringlich werden kann, dass man sie nicht mehr los wird. Also benötigt man doch eine Mathematik, die das Problem lösen kann.

Und wie erlernt man dann die neue Mathematik, die Mann und Frau gerecht würde? So schnell also nicht, denn die männlichen Maßeinheiten sind vom Eros her mitbestimmte Spracheinheiten, Phoneme, Signifikan-ten, Wort-Wirklichkeiten, eben diese betonten Wieder-holungen, Widerhalleffekte, mit denen früher der Stär-kere auftrumpfen konnte, ja sich nicht nur mit Ge-schrei, sondern auch mit konstanten Lautfolgen durch-setzen konnte. Er konnte die allerersten Identitätslaute von sich geben, die allerersten Losungsworte. Die Frauen kamen erst später zum Zug, und das hängt ihnen bis heute nach. Ich beziehe mich hier auf sprachwissen-schaftliche und psychoanalytische Vorgaben, die ich im Moment nicht weiter erörtern muss und will, denn da-mit ist ja wie im obigen Dreieck dargestellt noch keine einseitige und endgültige Wertung verbunden.

So ist doch alles ganz einfach, durchschaubar, versteh-bar. Warum machen die Menschen sich bezüglich ihrer Beziehungen so viele Probleme? Ich lese gerade wieder ein anderes Buch von Siri Hustvedt, dieser amerikani-schen Top-Intellektuellen: ‚Die gleissende Welt‘. Darin beschreibt sie die Geschichte einer Künstlerin und deren Beziehungen zu Männern, zur Kunstwelt und zur Frage der Geschlechtsidentitäten gewürzt mit all den Intrigen, Lieben und Phantasmen der New-Yorker Gesellschaft. Fazit: auch die Kunstwelt ist männlich dominiert wie vieles andere auch. Deswegen ist es mit der Kunst des Schreibens für eine Frau so problematisch voll verstan-den zu werden, und deswegen versuchte Siri Hustvedt auch ihr ‚Zittern‘ mit neurowissenschaftlichen Erklä-rungen zu begründen, aber auch durchaus von psycho-logischer oder psychoanalytischer Seite her zu akzeptie-ren. Sie ging auch in analytische Psychotherapie, wo sie sicher erfahren hat, dass nicht der Mann, sondern der Vater dominiert (allerdings ist damit am wenigsten der leibliche Vater gemeint, sondern der Vater als solcher, der symbolische Vater, und in der Psychoanalyse ist dies meistens Vater Freud).

Nun es wäre möglicherweise besser gewesen, in eine Lacansche Analyse zu gehen, wenn man bedenkt, dass das Zittern ausgerechnet bei einem öffentlichen Spre-chen nach dem Tod des Vaters aufgetreten war, und indem bei Lacan das Vatersymbol für den Namen als solchem, dem eigentlichen ‚Eigennamen‘ steht, der nicht Name für eine Identität, sondern etwas der Tauto-logie Nahestehendes ist. Der Name, das Wort des Vaters verwickelt sich so in den Vater des Namens, das Wortes, was beispielsweise am besten in so einem tautologischen Spruch wie ‚Krieg ist Krieg‘ herauskommt. ‚Krieg ist Krieg‘ hebt ja weniger den Sachverhalt, sondern die Betonung des grausam Kriegerischen hervor. Es hat also eine besondere metaphorische Wirkung, weil die unbe-wussten frühen Spiegelungen wie auch Widerhalleffekte so dem Krieg seinen eigentlichen grausamen Namen, seinen schrecklichen Eigennamen geben. Ein derartiges Namenselement spielt auch in der Analytischen Psychokatharsis eine entscheidende Rolle.

Doch vielleicht fürchtete sich Siri Hustvedt nicht ganz zu Unrecht vor einer Lacanschen Analyse, dass eine negative Gegenübertragung auch in einer Lacanschen psychoanalytischen Sitzung ihr zu viel Angst gemacht hätte. Bei hochsensiblen Menschen kann die her-kömmliche psychoanalytische Therapie auch problema-tisch sein. Damit spiele ich wieder auf die Körperspiege-lungs-Theoretiker und das Verfahren der Analytischen Psychokatharsis an, wo damit besser umgegangen wird. Denn nicht umsonst habe ich im Untertitel dieses Bu-ches auf die Selbstanalyse verwiesen, wozu man nie-manden anderen braucht als sich selbst und etwas Bild-Wort-Wirkliches wie ich noch zeigen will.

Schon die physische Nähe des Therapeuten, der direkt hinter einem sitzt, während man auf der Couch liegt, kann nämlich unerträglich wirken. Doch es nützt auch nichts, sich über jede Menge neurowissenschaftlicher und psychologischer Natur Rat zu holen und auf dem universitären Weg eine Veränderung zu erwarten. Wahrscheinlich hat es sich bei Siri Hustvedt auch kaum um eine reine hysteriforme Reaktion gehandelt, über die sie selber spekuliert, aber eine davon etwas beeinflusste Somatisierungsstörung hat wohl vorgelegen. Denn eine organische Krankheit lehnte Siri Hustvedt ebenfalls zu Recht ab. Ich erzähle dies alles, weil es heutzutage nicht selten ist, dass man alles weiß und sich über Bibliothe-ken und Internet tausende von Informationen holen kann, ohne an die Wurzel der eigenen Seele im Unbe-wussten des Einzelnen heran zu kommen, wovon ich ausgegangen bin. Zwar ist die Sprache, die ich auch im Augenblick verwende, ein wunderbares Mittel, um über alles reden zu können, aber manches lässt sich nicht über das Wort und die sprachlich geformten Gedanken erreichen, sondern nur, wenn man auch das Bild und die ihm verwandten Blicke hinzunimmt, also das Bild-Wirkliche. Dazu später mehr Detailliertes.

Natürlich kann etwas unbewusst Sexuell-Aggressives zwischen Vater und Tochter – total unbewusst phan-tasmatisch geformt – eine solche Somatisierung erklä-ren, aber gerade wenn dies Missbräuchliche nicht real stattgefunden hat, sondern durch Beziehungsstrukturen (Strenge oder Doppeldeutigkeiten, Anspielungen, unkla-re Gesten und vor allem durch unbewusste Phantasien) geweckt wurde, kann es Hintergrund der Erkrankung sein und nicht erkannt werden. Statt Verdrängungen spielen dann direkte Abspaltungen im Psychischen eine große Rolle. Auf jeden Fall ist Siri Hustvedt sehr er-folgreich, selbst ihre Tochter sagt, dass ihre Mutter im-mer alles richtig macht (es verhält sich also nicht so wie bei den üblichen Familien, wo die Mutter auch mal als die schlechteste Mutter der Welt bezeichnet wird). Das einzige, was auffällt: Siri Hustfeldt ist irgendwie ein bisschen blutlos, nicht geerdet, zu kopflastig, zu genial, zu sehr – wie sie selber sagt – von intellektueller Ab-wehr geprägt.

Wie schon angedeutet lässt Siri Hustvedt in dem Buch ‚Die gleißende Welt‘ die Psychologin Rachel in einem Gespräch mit der Hauptprotagonistin Harriet Burden (genannt Harry, Pseudonym für eine reale Künstlerin) sagen, dass „sich überall Intoleranz gegenüber bestimm-ten Formen des Sexuallebens findet. . . Ist es in unserer Kultur nicht tabu, auch nur eine Andeutung von Mitge-fühl für den Mann mit pädophilem Verlangen zu äu-ßern, oder die schlichte Wahrheit anzuerkennen, dass es sexuelle Begegnungen zwischen Erwachsenen und Kin-dern gibt, die bei Letzteren keine Wunden hinterlassen“. Das sind literarisch gute Provokationen, hier kommt schon Queerness ins Spiel, das Buch ist voll von spitz-findigen, intelligenten, lasziven, übertreibenden und provozierenden Dialogen, aber dass Pädophilie keinen Schaden bei den Kindern hinterlässt, selbst wenn die Wunden noch so klein sind, stimmt freilich nicht. Hier zeigt die Queerness ihr mysteriöses Gesicht.

Es handelt sich bei diesen Äußerungen auch wohl nicht nur um einen schriftstellerischen Coup oder Trick, son-dern vielleicht um die Verleugnung eines doch stattge-habten Missbrauchs in der eigenen Kindheit der Auto-rin. Sie ahnt, dass bei ihr etwas vorgefallen ist, sagt sich aber, dass sie das doch offensichtlich ohne Wunden überstanden hat, denn wie könnte sie sonst so erfolg-reich und zufrieden sein. Dabei ist es durchaus möglich, wie ich schon andeutete, dass es die eigenen frühen Urphantasmen sind, die den gleichen Schaden anrichten wie eine äußerliche Realität. Und noch dazu: die psy-choanalytischen Theorien sind uferlos, aber in der Praxis hapert es oft, so dass ich auch hier keine definitiven Äußerungen über Siri Hustvedts Psychodynamik ma-chen möchte und verstehen würde, dass man meinen Äußerungen nichts abgewinnen kann.